在中国传统文化中,大明吉日是一个融合天文历法、民俗信仰与择吉文化的重要概念。作为传统择日学中的核心内容,大明吉日承载着古人对自然规律的敬畏与趋吉避凶的生活智慧。本文将系统解析大明吉日的内涵及其在传统文化中的深层意义。

大明吉日的核心定义

1. 基本概念:大明吉日源自清代《协纪辨方书》,特指干支相生、五行平衡且避开凶煞的吉祥时日。

2. 词源考据:"大明"本义为对太阳神格的尊称,引申为光明正大、阴阳调和的状态。

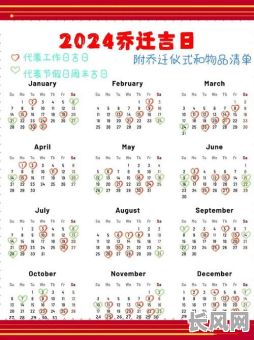

3. 时间特征:传统认为农历每月初一、初八、十五、廿二、廿九为固定的大明吉日,其中正月十五(元宵节)和八月十五(中秋节)尤为特殊。

| 公历日期 | 农历日期 | 传统称谓 | 五行属性 | 适宜事项 |

|---|---|---|---|---|

| 2月12日 | 正月十五 | 上元节 | 金 | 婚嫁、祈福 |

| 10月6日 | 八月十五 | 中秋节 | 金 | 祭祀、团圆 |

| 11月22日 | 十月初一 | 寒衣节 | 水 | 祭祖、安葬 |

传统文化中的三重内涵

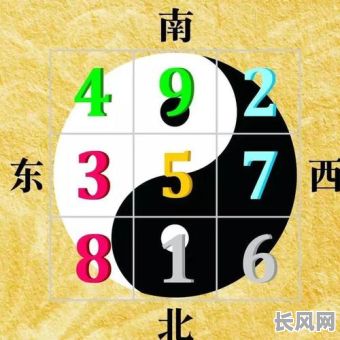

1. 天文历法维度:

• 与月相周期紧密关联,初一为朔日,十五为望日

• 符合"天德""月德"等吉神当值的星象规律

2. 哲学思想维度:

• 体现阴阳平衡观念,如正月十五阳气初盛

• 对应五行生克原理,不同吉日具有特定属性

3. 民俗实践维度:

• 形成"通用吉日+个人吉时"的双重选择系统

• 衍生出舞狮、赏月等特色民俗活动

不同场景的应用规范

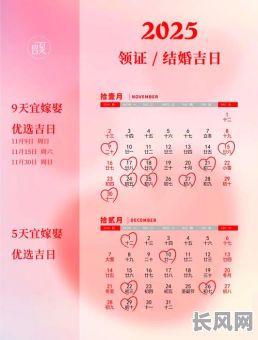

1. 婚嫁择吉:首选阴阳相济之日,如2025年10月6日中秋佳节

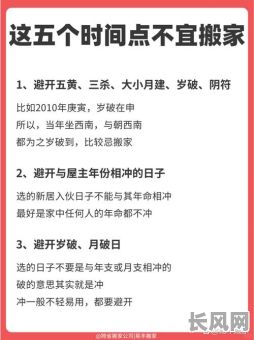

2. 建筑动土:遵循"土旺用事"原则,选择五行属土吉日

3. 商业活动:偏好财星当值日,如农历逢"六""八"日期

4. 祭祀仪式:重视节气关联,清明、中元等节日尤为适宜

现代传承的四大要点

1. 科学认知:理解其作为文化遗产的非物质属性,避免迷信

2. 文化创新:将传统吉日与现代节庆活动相结合

3. 个人适配:需结合生辰八字进行个性化调整

4. 地域特色:尊重不同地区的风俗变异,如南方重元宵、北方重冬至

大明吉日作为中国传统时间智慧的重要载体,既反映了古人对自然规律的深刻观察,也蕴含着追求和谐有序的生活哲学。在2025年的当下,我们应当以辩证的态度传承这一文化遗产,使其在现代社会焕发新的生命力。无论是举办传统仪式还是规划重要事项,理解大明吉日的深层文化逻辑,远比机械套用吉日表更有意义。